いつから写真を? と聞かれたとき、決まってある一枚の写真を思い出します。それは生まれ育った家の勝手口に息子が静かに佇んでいるというものです。その姿を撮ろうとしたとき、直感的に「あれは『私』だ」と感じたのです。自分もまた幼かった頃、まさしくあの場所に座っていたことを思い出したからです。子供をまるで自分の生まれ変わりのように感じたそのとき、記憶の奥底に眠っていた光景が一気に目を覚ましました。そして、その光景をファインダー越しに見つけたとき、言葉にし難い奇妙な感覚に襲われたのです。

今そこにいる息子とその背後でカメラを構える自分。なのに同時に、そこに座っているのは「私」であるとも確かに感じています。もちろん子供の頃に自らの背中を見たことがあるわけでもありません。にも関わらず、なぜ私は「その光景を知っている」と感じたのでしょう? つまり、その奇妙な感覚は自分たち二人をさらに俯瞰するようなものだったのです。だとすれば、その世界を見ていたのは一体誰だったのでしょうか?

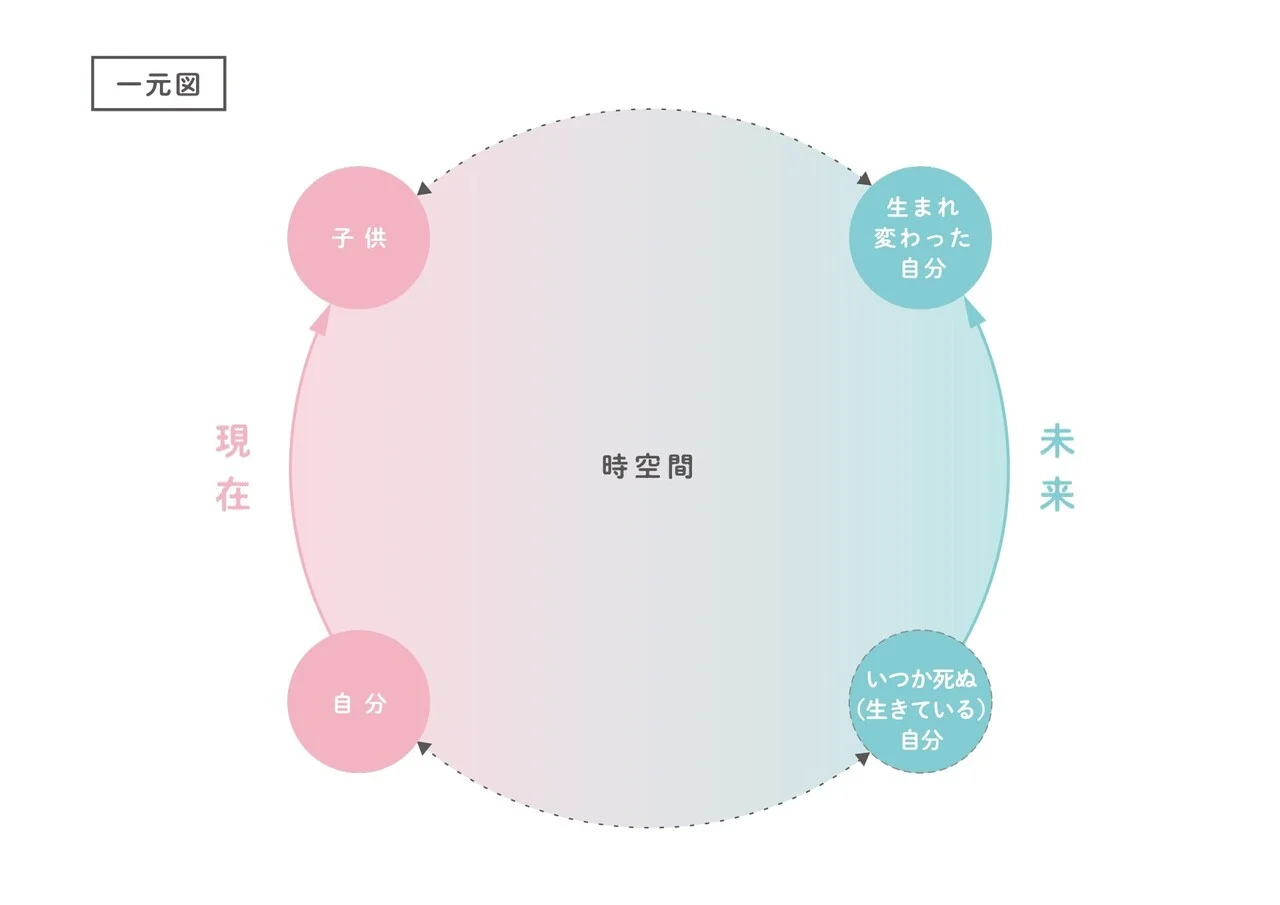

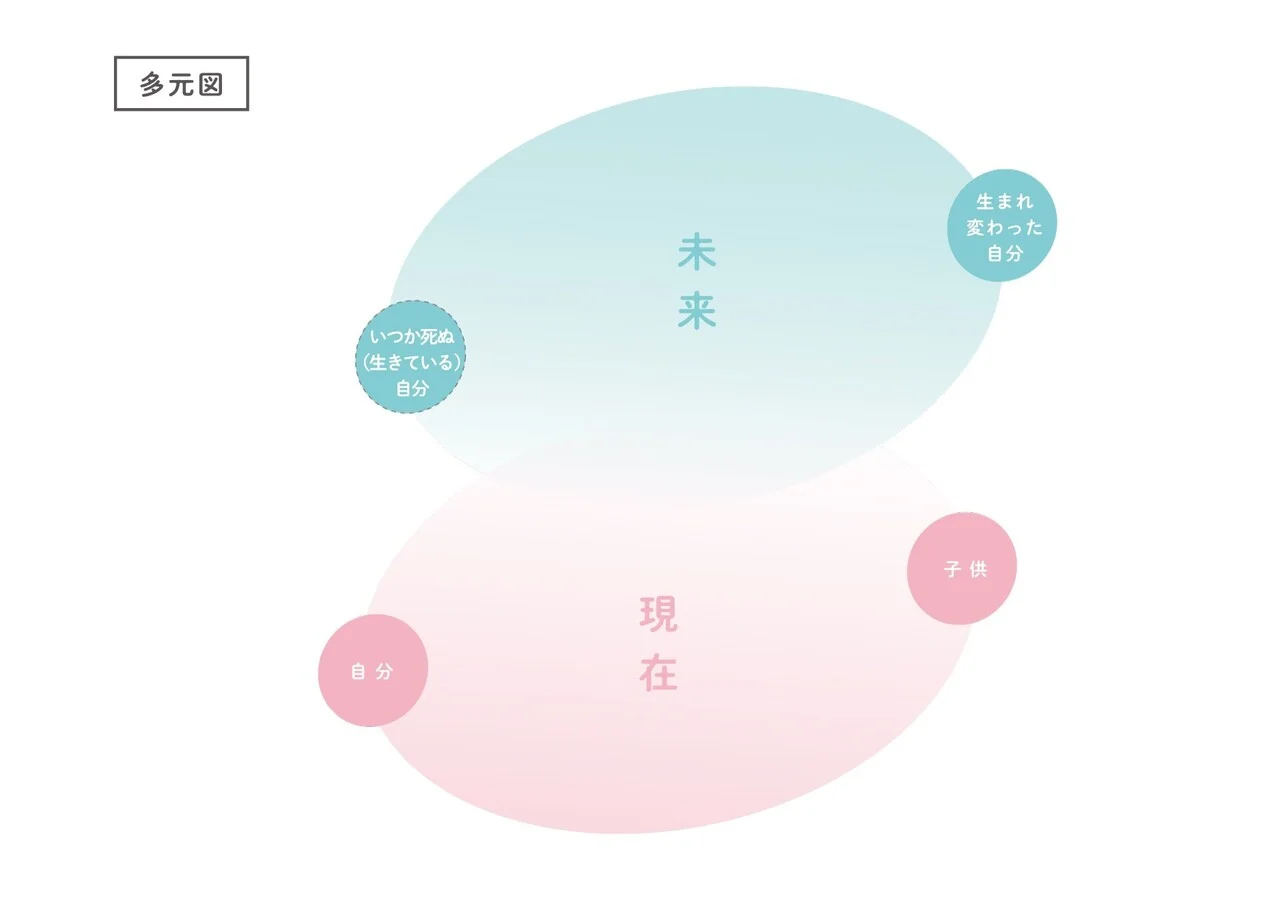

それは、おそらくいつかの未来に「死んだ(≒生きている)私」が見ている世界であり、そこにいる息子は「生まれ変わった私」なのだと、そう捉えることでようやくその光景がどこからやってきたのか腑に落ちました。ここではその存在を仮に”ゴースト”と呼んでみます。

そのゴーストが生まれ変わった自分を、今、触れられない距離で見守っている、という感覚。それは、まるで過去を思い出すのと同じように、未来がすでに起きたことのように感じる、過去も今も未来も同時にあるような不思議な体験でした。

現実には子供とそれを撮る私という次元があり、さらに「ゴースト」が「生まれ変わった私」を手の届かないところからそっと見ているというもう一つの次元が存在していて、それらを「今の私」が感じている状態。そこに生まれたゴーストの「距離感」は、物理的なものでもありながら、精神的なものでもありました。

10年前にこれを発見したとき、自分の写真はようやく始まったように思います。今この瞬間も、すこし離れたところに未来の自分が存在しており、私を見守っていると感じています。その高次元の存在による眼差しと距離を今の私自身に再現して写真を撮ること、さらにその感覚を写真を見る人にも置き換えていくこと、それが私の目指す写真になったのです。子どもを撮ることで生まれたこの「距離感」がすべての考え方の根幹になったのです。

(以外、参照する映画のネタバレを含みます)

クリストファー・ノーランの『インスターステラー』では、宇宙空間に放出され高次元に彷徨い込んだ主人公が、そこから過去にアクセスすることで幼かった頃の娘と触れられない距離でコミュニケーションを取ろうとします。またデビッド・ロウリーの『ア・ゴースト・ストーリー』では、事故で死んでしまった主人公が幽霊となり、残された妻のその後の生活をずっと近くで見守り続けます。やがて何百年という時間を過ごし、反対にはるか昔にも逆行し過去の自分を眺めたりします。そしてドゥニ・ヴィルヌーヴの『メッセージ』では、時間の概念を持たない異星人の言語を解明することにより、主人公は過去を振り返るのと同じ感覚で未来も認識できるようになります。

これらの映画ではいずれも、過去・現在・未来が同時に起きる状態が見事に視覚化されています。そして、共通して主人公たちは常に触れられない距離から、愛する人や自分自身を見つめるのです。その感覚こそが、私の対象への「眼差し」であり「距離感」を表すものであり、まさに同じなのだと感じています。

たとえば、一瞬が写った写真を見て永遠を感じたり、まだ生まれてもいない時のことを懐かしいと感じることはありませんか? 知らない光景がうつった写真に既視感を覚えたり、いま自分もそこにいるかのように錯覚したり… 未来を思い出すような、同時に、生きていることが懐かしいという感覚。それが見える写真は、主観と客観を超えた眼差しと距離感によって生まれるのだと、そう思っています。

※このテキストは写真本「ひろがるしゃしん」に収録予定です。